「最近、なんだか気分が落ち込むな…」

「もしかして、心の病気かも?」

そう思って精神科クリニックを受診しようと思っても、

「電話したら、どこも予約でいっぱい…」

「1ヶ月以上先じゃないと予約が取れない…」

そんな経験、ありませんか?

実は今、精神科クリニックの予約が非常に取りにくい状況が起きています。

もしかしたら、あなたが予約できないのは、クリニック側が意図的に予約を制限しているせいかもしれません…。

この記事では、

なぜ精神科クリニックの予約がこんなにも取りにくいのか?

その本質的な理由を精神科医自らが解説します。

目次

精神科クリニックの予約、本当に取りにくい?現状をチェック

まずは、精神科クリニックの予約が本当に取りにくいのか、現状を客観的なデータとともに確認してみましょう。

【データで見る現状】

- 厚生労働省の調査によると、精神疾患の患者数は年々増加傾向にあります。

- 一方で、精神科医の数は患者数の増加に追いついていません。

- 特に都市部では、新規患者の予約が数ヶ月待ちになることも珍しくありません。

これらのデータからも、精神科医療の需要に対して供給が追いついていない現状が見て取れます。

精神科クリニック予約困難の3つの理由

上記の現状を元に、なぜ精神科クリニックの予約はこんなに取りにくいのか?

比較的よく言われているのは、以下の3つの理由によるものです。

- 精神科受診へのハードルが下がってきている

以前に比べて、メンタルヘルスに対する意識が高まり、「心の不調を感じたら精神科を受診する」という考え方が一般的になってきました。

また、インターネットやSNSで精神疾患に関する情報に触れる機会が増え、以前よりも気軽に受診を考える人が増えています。

これは良いことなのですが、受診者数の増加に拍車をかけている側面もあります。

- 精神科医の数が不足している

精神科医は医師の専門領域としてはやや特殊であり、個人の向き不向きに左右されやすいのが特徴です。そのため、精神科医を志望する医師は常に内科医等と比べると少ない傾向にあります。特に地方や、児童精神科、老年精神科などの専門分野では、医師不足がより深刻になっています。

- クリニックの診療時間に制約がある

多くの精神科クリニックは、予約制で診療を行っています。

医師一人あたりが診察できる患者数には限りがあり、診療時間も限られています。

また、夜間や土日祝日に診療を行っているクリニックは限られているため、仕事や学校終わりに受診したい人が集中し、予約が取りにくくなる傾向があります。

精神科特有の事情:租税特別措置法第26条と予約制限のカラクリ

実は、精神科クリニックの予約が取りにくい背景には、租税特別措置法第26条という税制上の制度も深く関係していると考えられます。

租税特別措置法第26条は、簡単に言うと「開業医の税金を安くする制度」 です。

「医師の優遇税制」とも呼ばれています。医師(と歯科医師)が個人でクリニックを開業する場合、税金面で優遇措置が受けられるように設けられたのが、租税特別措置法第26条なのです。

精神科クリニックは特殊【ポイントは「経費がかかりにくい」】

精神科クリニックは、他の病院や診療科に比べて、特別に経費がかかりません。

内科や外科の病院には、レントゲンやCT、手術室など、高額な医療機器を沢山必要とします。スタッフも、医師や看護師がたくさん働いています。

精神科クリニックはどうでしょう?

患者さんと医師がお話しする診察室がメインで、高額な医療機器はほとんど使いません。スタッフも最小限で運営できます。

つまり、精神科クリニックは、

- 高額な医療機器がいらない

- 多くのスタッフを雇わなくても運営できる

ため、開業や運営にかかる経費が非常に低く抑えられるのです。

次に説明する概算経費>実際の経費、となることで、その差分を非課税で手に入れることができるのです。

税金が安くなる特別な計算方法【概算経費とは?】

租税特別措置法第26条は、開業医のために、税金を計算する特別な方法を認めています。それが「概算経費(がいさんけいひ)」というものです。

税金は、収入から必要経費を引いた「利益」に対してかかります。

通常の計算方法:収入 – 実際にかかった経費 = 利益 → 利益に税金がかかる

通常の計算方法だと、精神科クリニックのように実際にかかる経費が少ない場合、利益が多くなり、税金も高くなってしまいます。

そこで登場するのが「概算経費」です。

概算経費を使った計算方法:収入 – (収入 × 概算経費率) = 利益 → 利益に税金がかかる

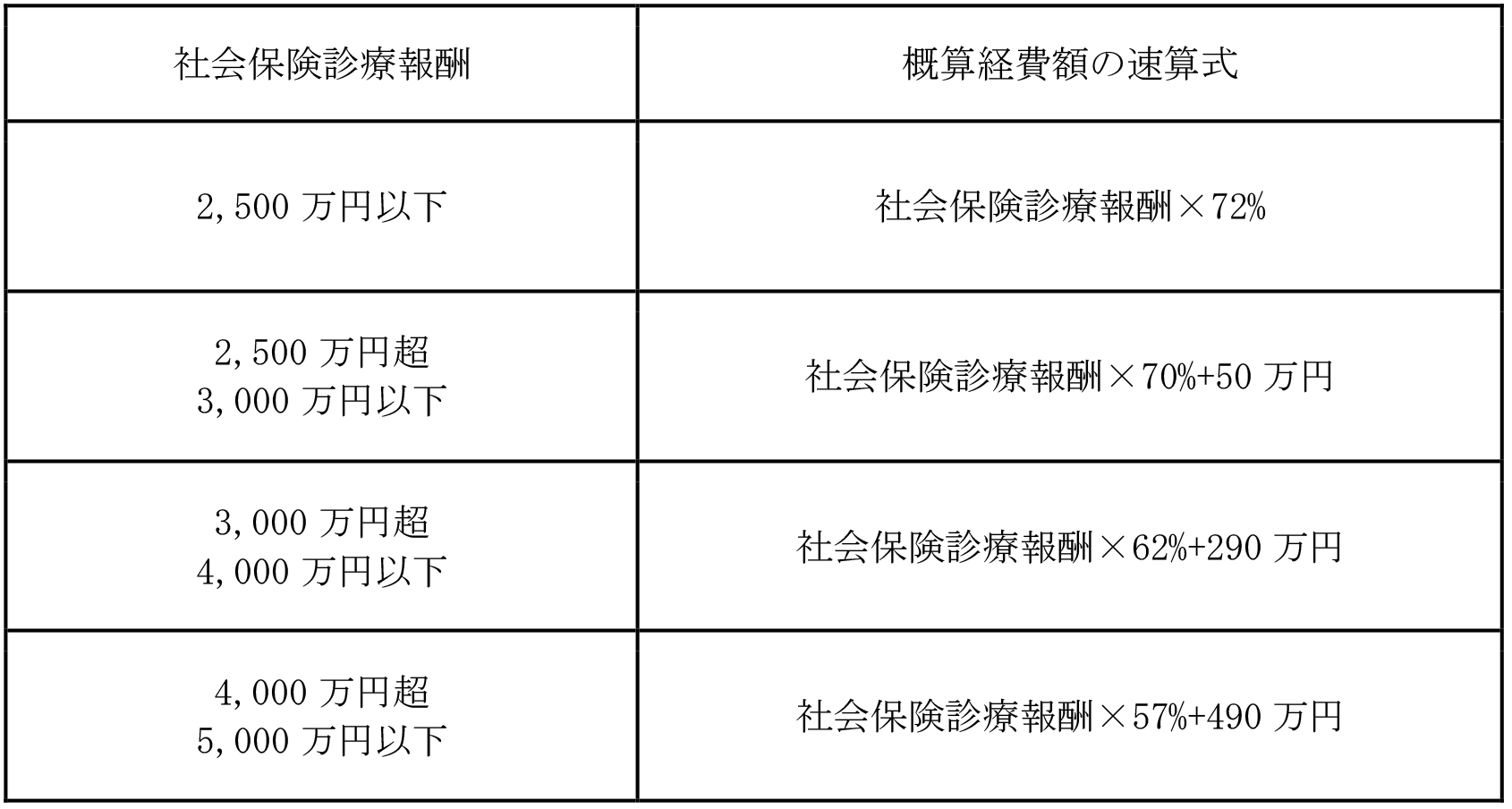

概算経費は、収入に一定の割合(概算経費率)をかけることで計算します。この概算経費率が、5000万円以下の売上の場合、非常に高く設定されているのです!

つまり、精神科クリニックは、

- 実際の経費は少ないけど、概算経費を多く使うことができる

- 人為的に経費を多く見せかけ、利益を小さくできる

- 結果として、税金が非常に安くなる!

という特別な税制優遇を受けられるのです。

措置法を使うと手取りはどう変わる?【精神科特有の低コスト構造で比較】

精神科特有の低コスト構造と、概算経費を多く使う税制優遇を踏まえて、手取りがどれくらい変わるか、具体的に見てみましょう。

【例】

精神科クリニックD院長の年間保険診療収入:5000万円

実際の経費:1000万円(建物費、スタッフ費など最小限)

<措置法を使わない場合>

納税額:おおよそ1800万円

手取り:4000万円 – 1800万円 = 2200万円

<措置法を使った場合>

租税特別措置法第26条を使い、概算経費を計算する。

概算経費:5000万円 × 57% + 490万 = 3340万

課税所得:5000万円 – 3340万円 = 1660万円

所得に対する税金:おおよそ600万円

手取り:4000万円 – 600万円 = 3400万円

【手取りの差額】

措置法を使った場合の手取り:3400万円

措置法を使わない場合の手取り:2200万円

差額:1200万円

このように、措置法により実経費が少ない精神科クリニックでは年間最大1200万円の優遇を受けることが可能となるのです。

措置法の範囲内で診療を行う

前項で示したように、精神科クリニックでは社会保険診療報酬を年間5000万円以下に抑えるような強力なインセンティブが働きます。この範囲内で保険診療をすることが合理的な行動となります。では、年間5000万円以下の稼働とはどのようになるのか、シミュレーションしてみます。

患者あたりの診療報酬を考える

初診と再診の場合で診療報酬は異なりますが、再診の場合で考えてみます。おおよその診療報酬は

- 再診療:75点

- 通院精神療法(5分以上30分未満):315点

- 処方箋料:68点

となり、合計で458点です。1点10円なので、患者当たり4580円がクリニックの売上となります。

1日の診察可能人数

上記の4580円が患者一人当たりのおおよその売上です。ここには、初診料や夜間加算、心理検査、診療情報提供書などの診療報酬が含まれておりません。それらを仮に年間500万円と見積もった場合、年間のべ診察人数は、

(5000万円 – 500万円)÷ 4580円 = 9825人/年

となります。月に換算すると、およそ818人/です。1日あたりおよそ40人となります。

精神科の通院頻度と通院期間

精神科疾患は症状が安定していた場合でも、最低一ヶ月に一度の通院が必要になる場合が多いです。というのも、精神科の薬は処方制限がかかっているものが多く、一度に30日分しか処方できないからです。

また症状が安定していても、長期的な投薬治療が必要な場合がほとんどです。すなわち、終診がなかなか発生しません。

つまり、長期にわたり最低一ヶ月に一度は通院しなければならない患者がほとんどなのです。

以上を総合すると、一つのクリニックでおよそ818人の患者が定期通院した時点で、新規の初診察を制限せざるを得なくいけなくなってしまいます。

このようにして、精神科の予約が困難になっているのです。

まとめ

この記事では、精神科クリニックの予約が非常に取りにくい現状と、その背景にある複数の要因について解説しました。精神疾患患者の増加、精神科医の不足、診療時間の制約といった一般的な要因に加え、租税特別措置法第26条という税制上の制度が、精神科クリニックの運営に与える影響についても詳しく見てきました。

特に、租税特別措置法第26条による税制優遇が、精神科クリニックの診療報酬に上限を設けるインセンティブとして働き、結果として新規患者の受け入れを制限している可能性について考察しました。

精神科の予約困難は、患者さんにとっては切実な問題です。しかし、この問題は単に医療機関側の努力だけでは解決が難しい、構造的な要因が複雑に絡み合っていることが分かりました。

このような現状の中で、予約が取れるクリニックとはどういった特徴があるのか、そちらについても今後解説していきます。