ボディブローは格闘技において、時に試合の流れを一変させる重要な一撃となります。この攻撃が持つ力は、単なる痛みを超えて、人体の特定の仕組みを利用したものであることをご存知でしょうか?この記事では、ボディブローがなぜ効くのか、その人体に与える影響について医学的な視点から詳しく解説します。

ボディブローの解剖学

ボディブローの影響を理解するには、まず人体の解剖学的な構造を知ることが重要です。特に、肝臓、横隔膜、腹腔神経叢の位置についての知識が必要です。

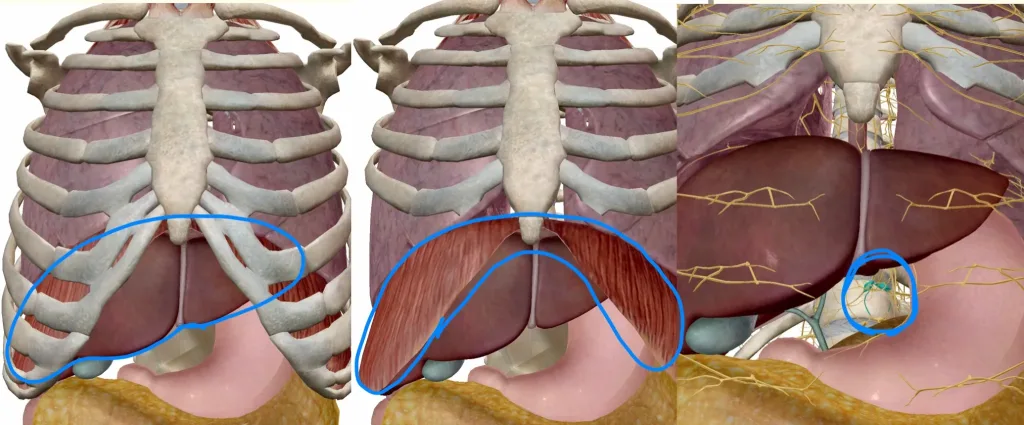

肝臓は左の図が示すように、肋骨に守られるように存在している臓器です。身体の右側を占める割合が多いのが特徴です。肝臓の真上には横隔膜、さらにその上には肺があり、息を吸った際には肺が膨らむことで肝臓の右側は肋骨から下へ少しはみ出るようになります。

横隔膜は真ん中の図が示すように、肝臓に覆い被さる形のドーム状をしている筋肉です(焼肉で言うところのハラミとサガリに相当します)。この図では見やすいように一部肋骨を消して表示しております(=横隔膜もまた、肋骨の内側に存在しております)。横隔膜が収縮することで、肺が下に引き延ばされて空気を取り入れることができます。呼吸は横隔膜の収縮、弛緩を繰り返すことで行われます。

腹腔神経叢は右の図が示すように、身体の奥深くに存在します。神経叢(しんけいそう)とは神経の細胞が集まる交差点のようなものです。この図は肝臓のある位置を少し下から覗いたような角度で腹腔神経叢を除いています。本来であれば周囲には大血管や膵臓がありますが、わかりやすいように消して表示しています。このように腹腔神経叢は身体の奥深くに存在しています。

これらの臓器や神経が、ボディブローの衝撃を受けることでどのような反応を示すのかを見ていきましょう。

ボディブローが効くメカニズム

ボディブローが効果を発揮するのは、特定の生理的反応を引き起こすからです。以下では、肝臓やみぞおちが衝撃を受けた際の具体的なメカニズムを説明します。

肝臓への衝撃

肝臓は人体の右側に位置し、ボディブローの主なターゲットとなります。肝臓に衝撃が加わると、以下の反応が起こります:

- 迷走神経の刺激:迷走神経は副交感神経に属し、肝臓周辺に広がっています。衝撃によってこの神経が刺激されると、 血圧の低下や吐き気、さらには一時的な意識喪失を引き起こすことがあります。いわゆる迷走神経反射と同じような現象で、採血検査前の緊張でクラっとしたりするやつです。

- 横隔膜への刺激:肝臓を経由して、肝臓を取り囲むように位置する横隔膜にも衝撃が伝わり、一時的な痙攣を起こします。呼吸は横隔膜の収縮・弛緩で行われるため、横隔膜の痙攣で呼吸は困難になります。また、筋肉の痙攣(攣った状態)は痛みも引き起こします。

みぞおちへの衝撃

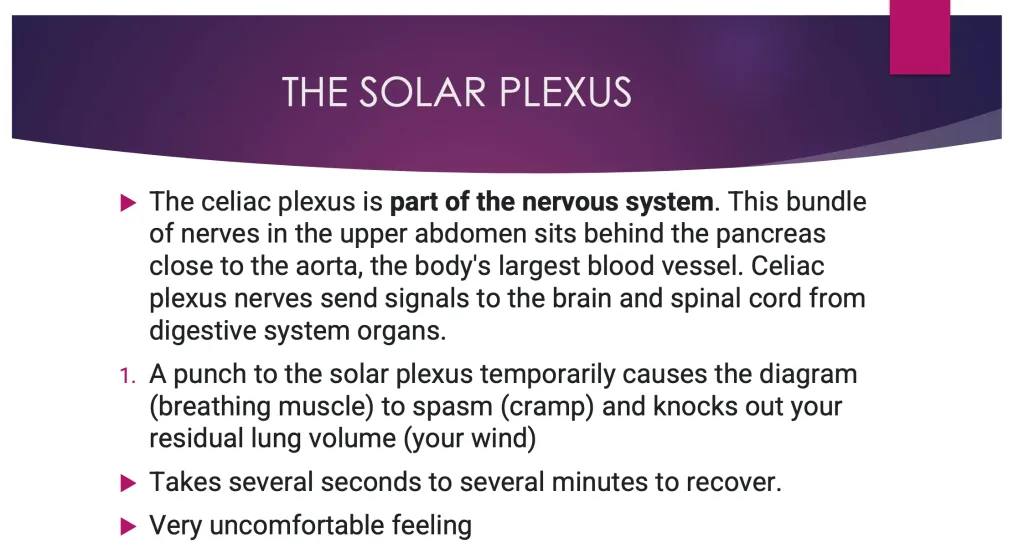

みぞおちへの衝撃は腹部中央に位置する腹腔神経叢(太陽神経叢)に影響を与えます。ここが刺激されてもどういうわけか横隔膜が痙攣を起こすようです(横隔膜の運動繊維は横隔神経(C4)であり、腹腔神経叢との関連がわからない…)。上のスライドは、Association of Boxing Commissions and Combative Sportsという機関のDr. Michael Schwartzとうい医師の作成したものですが、同様のことが記載されております。

ボディブロー対策

ボディブローの仕組みをもとに、どうやって身を守るかを考察していきます。

筋トレはあまり効果がない

腹部には腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋といった筋肉があります。しかし、これらの筋肉は比較的薄く、衝撃を完全に吸収するには限界があります。

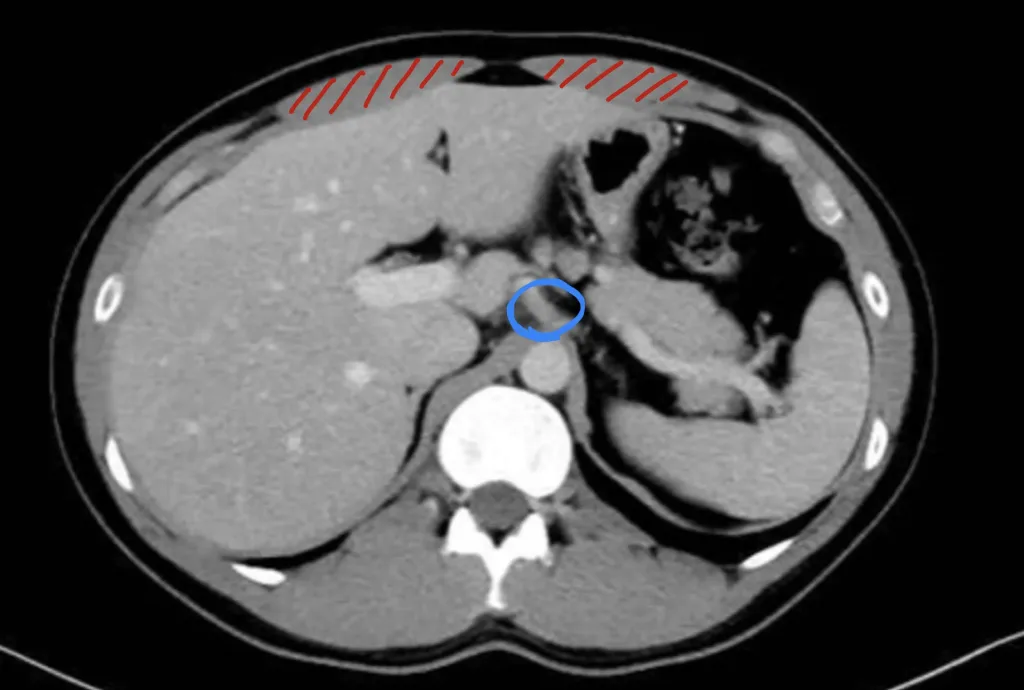

上の図は腹腔神経叢のレベル(みぞおちの位置)のCT画像です。CT画像の見方については、仰向けの人を輪切りにして、足元側から見ているのをイメージしてください。つまり、画像の上が腹側、下が背側、画像左が身体の右側、画像の右が身体の左側となります。この図の青丸が腹腔神経叢の位置です。筋肉は赤の斜線で示しており、こちらは腹直筋になります。骨は白色に映ります。この場合、腹腔神経叢を守るものとして腹直筋(赤い斜線)があるのですが、身体の中心は腹直筋の腱(スジみたいなもの)で構成されており、ここはいくら筋トレをしても太くなりません。つまり腹腔神経叢を守るために腹直筋を肥大させることはあまり意味がないと考えられます。次に肝臓について考えてみましょう。

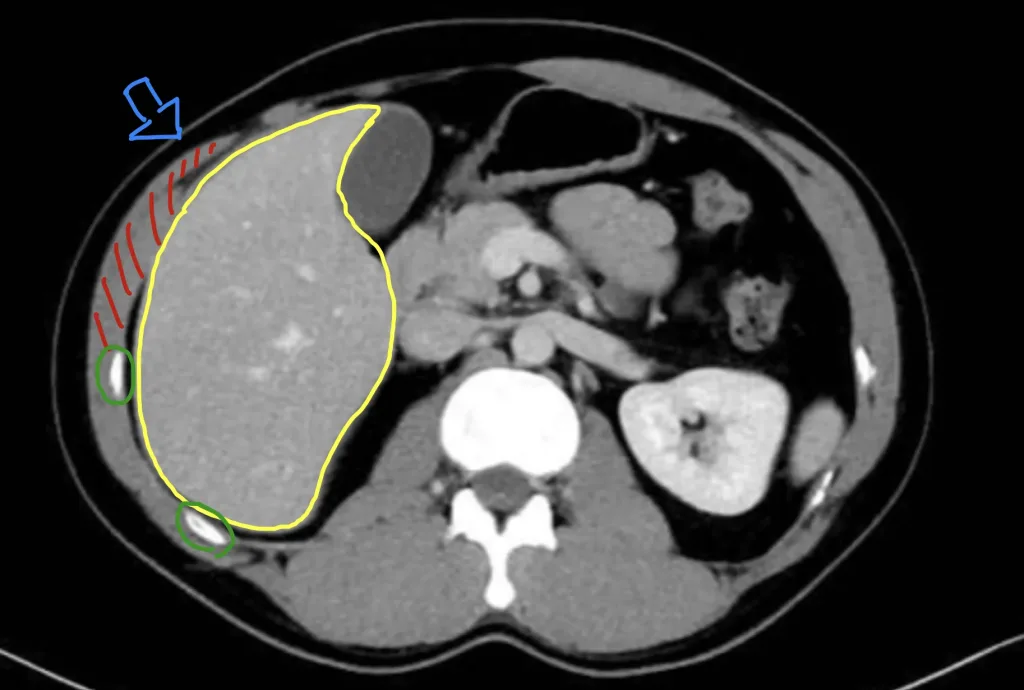

この図は肝臓の下の方のCT画像です。黄色の線で囲われている部分が肝臓の下部です。赤色の斜線が筋肉(今回は外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋が含まれます)で、緑で囲われている白く光っているものが肋骨です。この図から分かるように、この位置では肝臓は肋骨に守られておらず、薄い筋肉があるのみです。また筋肉も付着部に近く、鍛えても十分に太くはなりません(どんなに鍛えても力こぶの肘の付け根が太くならないイメージ)。よってボディブローのような青矢印の力に対しては、筋力トレーニングでは対応できないことになります。

打撃に慣れる

筋力トレーニングでは十分な対策にならないとすると、何をすれば良いのでしょうか。よく言われているのが、打撃になれる、と言うことです。繰り返しボディブローを受けたり、メディシンボールを腹部に落とすトレーニングをするのです。こうすることで身体が衝撃に対して適応している可能性があります。神経系は繰り返しの刺激によって慣れ(馴化)が生じることがわかっています。アメフラシの実験を紹介します。アメフラシは海に住んでいるナメクジのような生物です。アメフラシの水管という部分に刺激を与えると、エラを引っ込める性質があります。ところが何度も水管に刺激を与え続けると、この刺激が生命に危険を及ぼさないことを学習して、次第にエラを引っ込めなくなります。これが神経系の慣れです。このように打撃という刺激を繰り返し受けることによって、神経の反射(迷走神経反射や横隔膜麻痺)を鈍らせる可能性があります。

呼吸を意識する

試合中は運動によって息が荒く呼吸が速くなります。そうすると肺にはたくさんの空気が溜まります。肺が膨張している時(息を吸っている時)は、肺に押される形で肝臓が肋骨の下に出てくるようになります。この状態でボディブローを喰らうと肝臓に直接刺激が加わる形になり、効きやすくなってしまいます。実際に息を思いっきり吸った状態と、吐き切った状態でボディブローを受けてみるとその違いが分かると思います。息が荒い状態や、息をたくさん吸った直後がボディブローが効きやすい状態であり、試合中の呼吸を整えたり、大きく息を吐ききることが大切になります。

まとめ

ボディブローを解剖学的、そして生理学的に理解することで、相手に大きなダメージを与えることができます。一方で、防御の側面では筋トレだけに頼らず、神経系の適応や適切な呼吸法を身に着けることが重要です。このような医学的な知見をもとに、ボクシングの技術をさらに深めていただければと思います。